Canciones para un nuevo día: la música como programa estético en el cine de Gonzalo García-Pelayo durante la transición democrática

Por Pablo Piedras y Dana Zylberman

“El aire vuela pa’ nuevo

El pueblo se despereza

Ha llega’o la mañana”

Lole y Manuel, 1975

Introducción

Los historiadores del cine y de los medios audiovisuales, al menos aquellos interesados en cuestionarse sus prácticas, metodologías y conceptos adquiridos, han experimentado una transformación profunda en su oficio a partir del siglo XXI.

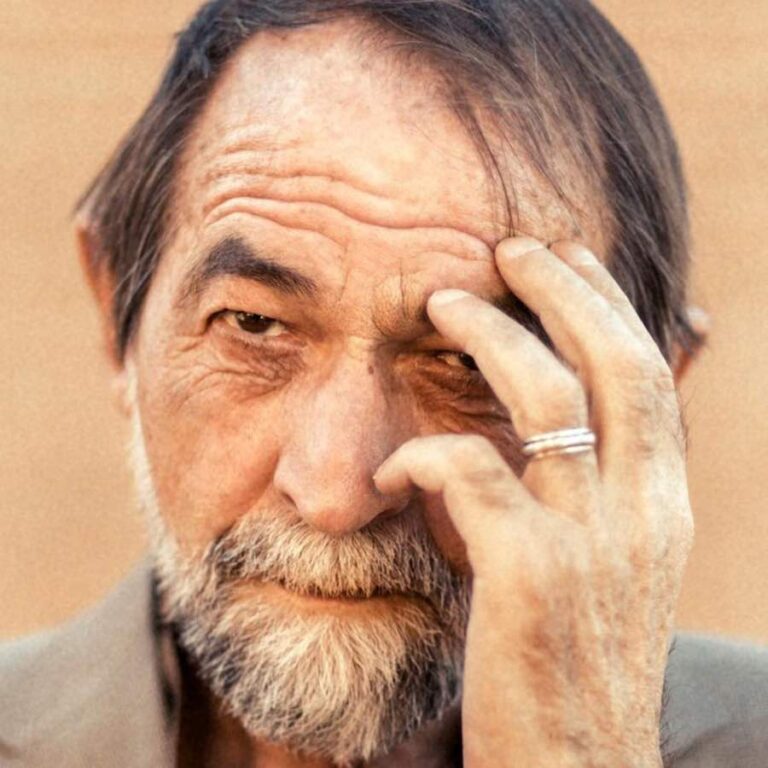

[1] La masificación de internet, unida a un proceso aceleradísimo de digitalización y disponibilización de materiales bibliográficos y fílmicos, los ha expuesto a una situación paradojal, desafiante y compleja a la vez: el aumento exponencial de los recursos bibliográficos y de las fuentes audiovisuales provoca un vértigo de conocimiento en los investigadores, pero los obliga a tomar decisiones drásticas para la construcción de sus objetos de estudio y de las herramientas teórico-metodológicas que se utilizaran para explorarlos. Es por esto que resulta singular que, quienes escriben este capítulo sobre Gonzalo García-Pelayo desde Argentina —cineasta nacido en Madrid en 1947, pero criado y formado en Sevilla— hace pocos años atrás desconocían las obras que componen su filmografía, en línea con el grueso de las historias generales del cine español publicadas hasta nuestros días.[2] Más allá de los azarosos sucesos que produjeron el regreso de este autor indudablemente retirado de la realización cinematográfica [3] —median 29 años entre Rocío y José (1983) y Alegrías de Cádiz (2012)— son la circulación de sus films a través de internet, la programación de Vivir en Sevilla (1978) y Frente al mar (1978) en BAFICI 2010 y la retrospectiva organizada en el marco del Festival de Sevilla (2012), las que lo reposicionan como una figura singular en el panorama del cine español de la transición.[4]

A nivel internacional, y sobre todo en América Latina, Pedro Almodóvar y Carlos Saura son los cineastas españoles que han recibido más atención crítica y académica. Entre las distintas vías de abordaje de sus filmografías, la música ha sido un aspecto destacado al que se han dedicado los analistas. Un primer acercamiento biográfico a García-Pelayo nos permite comprobar que, a diferencia de los anteriores, su vinculación con el campo musical, al menos en términos públicos, es previo a su producción cinematográfica. Antes que como director de cine su nombre es reconocido en España por dos aspectos: su derrotero como jugador profesional, que lo llevó a ser la pesadilla de casinos de todo el mundo;[5] y su faceta de productor y manager ligado al negocio discográfico. Su intervención en el ámbito de la música, como posteriormente en el campo cinematográfico, tendrá la huella de lo regional, específicamente de la cultura andaluza y de la ciudad de Sevilla. Sinteticemos este recorrido: en el año 1967 funda el club nocturno “Dom Gonzalo”, espacio privilegiado del under sevillano y se convierte en mánager del grupo Gong, posteriormente fomenta la creación de Smash e impulsa el denominado “rock andaluz” o “rock con raíces”, marco en el que se producen discos de bandas fundamentales como Triana y Goma. Entre 1971 y 1973 dirige la emisora Radio Popular FM. A fines del año 1974, justo antes de dar los primeros pasos en la producción de su ópera prima Manuela (1976), García-Pelayo lanza el sello discográfico Gong, dependiente de la compañía Movieplay, que además de engendrar la obra de artistas locales como los mencionados y otros como Silvio Fernández Melgarejo, Amancio Prado, María Jiménez, José Antonio Labordeta, Hilario Camacho, Benito Moreno, introdujo en el mercado discográfico español una serie de músicos latinoamericanos pertenecientes a la Nueva Trova como Pablo Milanés, Silvio Rodríguez, Víctor Jara y Carlos Puebla.[6]

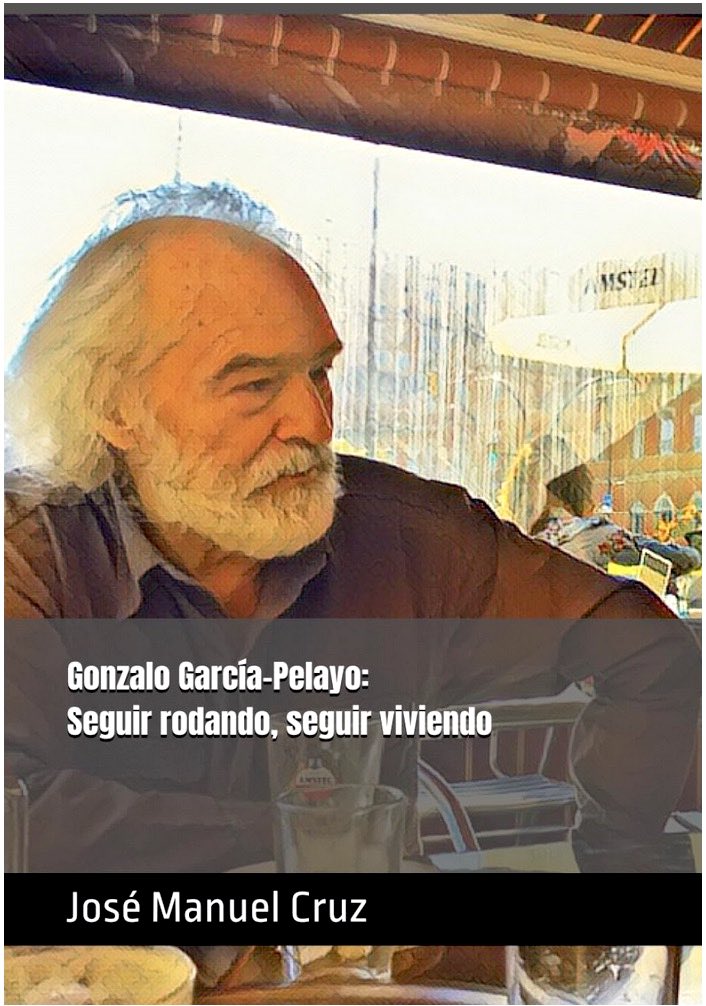

Como decíamos, las primeras obras cinematográficas de García-Pelayo suelen ser identificadas como parte de un cine regional o, en términos de Pablo Pérez Rubio y Javier Hernández Ruiz (2005: 186) como parte de un “cine de las nacionalidades”, debido a la vinculación de estos con los entes autonómicos de Cataluña, País Vasco o Andalucía. Tanto los autores mencionados, como José Manuel Cruz (2022) y Rafael Utrera Macías (2007) coinciden en que la voluntad de fomentar un cine industrial ligado a las autonomías, propia de la segunda mitad de los setenta, no había prosperado entrados los años ochenta, a pesar de los esfuerzos de figuras señeras como el guionista, realizador y productor Pancho Bautista, fundador de Galgo Films. De hecho, esta empresa fue la productora de Manuela, con guion del propio Bautista, la única pieza estrictamente industrial que puede asignársele al cine de Gonzalo García-Pelayo. El resto de su obra del período transitaría una escala de producción mucho más pequeña que, con la única excepción de Frente al mar (1978), pasaría desapercibida tanto para la taquilla como para la casi totalidad de la crítica especializada de orden nacional.[7]

La música como signo de un tiempo nuevo

Sobre la base de lo anteriormente postulado, consideramos que el cine de García-Pelayo, todavía desconocido para las audiencias masivas, es un mojón fundamental para comprender las interacciones entre cine y música en España a partir de la década de las setenta. La hipótesis de este trabajo es que los films que componen la primera etapa de la filmografía de este cineasta permiten vislumbrar una lectura culturalista y situada de la transición española, en sintonía con una mirada generacional de identidad andaluza asociada con el hipismo, la psicodelia y la escena underground. La producción de sentido de este cine se efectúa mediante una puesta en escena que explora los multiformes usos de canciones preexistentes. En este sentido, debe interpretarse Manuela como un programa estético de su obra, puesto que en ella las canciones transitan por la mayoría de las funciones expresivas descriptas por teóricos como Louis-Jean Calvet y Jean-Claude Klein (1987) y retomadas por Dominique Nasta (1991). En otras palabras, en la ópera prima de este cineasta se concentra no solo un arsenal de canciones que cumple funciones diversas, sino que, además, el repertorio que interseca lo nuevo del rock (Triana y su regreso a las raíces) y lo nuevo del flamenco (Lole y Manuel, actualización de la tradición a través de nuevas rítmicas y sonidos),[8] es el que después se desplegará en distintas direcciones en sus siguientes películas. A saber: en Vivir en Sevilla, film que despliega una sintaxis eminentemente moderna, deudor tanto de Jean Luc-Godard como de Jean Rouch,[9] las canciones sintéticas connotan la acción y los espacios y, en ocasiones, dejan vislumbrar la voz autoral del director, quien parece intervenir y detener la acción dramática con sus comentarios musicales. En Frente al mar, las canciones simétricas flamencas sirven para establecer las localizaciones y se usan como signos de puntuación narrativa. En Corridas de alegría (1982) se explora principalmente el uso de la función leitmotiv con la canción “Porque la vida es así”, de Ricardo Yunque. Por el último, Rocío y José (1983) puede ser entendida como una película soundtrack (la única que utiliza un cancionero que no fue producido por el propio García-Pelayo), ordenada a partir de más de una veintena de sevillanas que funcionan de modo expositivo para caracterizar a los personajes y los espacios involucrados en la peregrinación de la Virgen del Rocío.

Esta relación inextricable entre cine y música en el desarrollo de un programa estético tiene la particularidad, probablemente única en la historia de los cines hispánicos, de aunar los roles del productor musical y del cineasta para la creación de un nuevo concepto artístico, en una etapa de transición de la vida política y social española. Esta transición, no es solo histórica y política, sino también artística, e impacta sobre los dos territorios que nos interesan: el cine y la música. En el campo de la música, como anticipamos, García-Pelayo fue uno de los impulsores del nuevo flamenco y del rock andaluz, y podríamos decir que esta operación que navega a dos aguas entre tradición y modernidad se inscribe en el centro de su poética cinematográfica: el relato consagrado de Manuel Halcón es renovado por las impertinentes intervenciones musicales; y el relato radicalmente moderno de Vivir en Sevilla es atravesado por las señas de identidad que le imprimen dos escenas bisagra cuya acción se desarrolla en sendos tablaos flamencos.

La música es entonces el verdadero motor de la transgresión cinematográfica que se revela en la poética de García-Pelayo y se halla medularmente asociada al tiempo histórico del postfranquismo y la transición.[10] Oliva Morillo Castrillón (2016) identifica este universo musical con una sentimentalidad política propia de la década de los setenta. La articulación cinematográfica-musical promulgada por este director expresa el modo de existencia de una colectividad sentimental tal como la entiende Morillo Castrillón:

un conjunto incontable de personas que comparten una estética, gustos y sentimentalidades; así como unos lugares físicos comunes que forman una red de bares, salas multiusos, esquinas, parques, etc. constituyendo en su conjunto (…) una región musical, esto es, un circuito y comunidad culturales que exigen una cierta organización consciente (2016, 215).

El nuevo flamenco o “nuevo vitalismo flamenco” (Steingress 2004) es el fenómeno musical andaluz que caracteriza este periodo, y que surge como reacción al flamenco tradicional fundado sobre el “mainerismo” de los años sesenta (derivativo del cantaor Antonio Mairena) a partir de un proceso de apertura e hibridación con diversos géneros de la música contemporánea. Se trata, en palabras de Morillo Castrillón, de “una disposición de apertura hacia lo externo y capacidad para integrarlo con lo propio, favorecida por la revolución científico-tecnológica, el aumento del nivel educativo” (2016, 231). Como veremos más adelante en el análisis de los films, aquí las figuras fundamentales que comprenden el arco del rock y del flamenco son Triana, por un lado, y Lole y Manuel, por el otro. El sesgo político de este proceso cultural se conecta con la reconfiguración joven de la cultura andaluza (no exenta de la influencia del hipismo y la psicodelia reinantes en la época) cuyos tópicos y estéticas habían ocupado un lugar central en las narrativas musicales, literarias y cinematográficas del franquismo. En lo que respecta al campo de pertenencia específico de García-Pelayo, el llamado “underground sevillano”[11] es una referencia ineludible, pues este constituyó una auténtica contracultura entendida como brecha y gesta generacional. Germán Labrador Méndez sostiene que esta contracultura se trató de una “colectividad compleja que se expresaba a través de una vibrante cultura de oposición y cambio donde participaron varias generaciones de jóvenes entre mayo de 1968 y el referéndum de 1986” (2017, 14). Las primeras películas de García-Pelayo, especialmente Vivir en Sevilla, son una radiografía de la escena underground-contracultural sevillana de fines de los setenta y comienzos de los ochenta. La modernidad radical de su cine, compuesto de narraciones abiertas, episódicas y digresivas atentas a capturar lo aleatorio y fugaz de la realidad -“ensalada de sintagmas” de acuerdo a la terminología algo despectiva de Pérez Perucha (1979)- permitió la participación sonora y musical de figuras y grupos como Gualberto García, Manuel de Paula, Diego de Morón, Curro Fernández, Benito Moreno, Goma, Medina Azahara, Los Amigos de Ginés, Los Romeros de la Puebla, y de artistas como Totó Estirado, Farruco, Silvio Fernández Mergarejo y Miguel Ángel Iglesias.

Richard Dyer (2012, 8) nos recuerda que las canciones ocupan espacio en las películas y crean un sentido de pertenencia. Consideramos justamente que la construcción de la poética fílmica de García-Pelayo se vale de las canciones para connotar afectivamente un conjunto de locaciones andaluzas, involucrando sentimentalmente a los espectadores a partir de los efectos que las melodías provocan sobre estos. Se trata de una invitación a conocer y participar de esa “colectividad sentimental” a la que hacía referencia Morillo Castrillón (2016). Aquí debemos señalar una cuestión que resulta central a los fines de nuestro abordaje: durante los últimos meses del año 1974 y los primeros de 1975, García-Pelayo produce en Gong para Movieplay, una miríada impactante de discos. Entre ellos, los más significativos en relación con su ópera prima Manuela, rodada en la primavera del 75, son los primeros LPs de Triana (“El patio”) y de Lole y Manuel (“Nuevo día”), y el segundo disco de Hilario Camacho “De paso”. En palabras del propio cineasta: “cuando ruedo Manuela vengo con la cabeza ocupada por la cantidad de música y de experiencias artísticas del último año” (en Piedras y Zylberman 2022).

En este contexto, el inicio de Manuela es sintomático y fundacional respecto de este anudamiento entre lo musical, lo espacial y lo sentimental. Durante la secuencia de créditos, un travelling aéreo de derecha a izquierda muestra los olivares de Lebrija bañados por la suave luz dorada de la mañana. La voz de Jesús de la Rosa (cantante de Triana) evoca: “Sé de un lugar / Sé de un lugar / para ti…”. Se abre el espacio de la representación con una canción y se estimula al espectador a instalarse en este. Podemos imaginarnos lo siguiente como un anuncio del narrador de lo que necesita de su público: “Abre tu corazón / que ahí vengo a buscarte, amor”. En Vivir en Sevilla, la segunda película del director, luego de una entrevista con Ana Bernal (la protagonista) que funciona como prólogo, la secuencia de créditos se conforma de manera similar. Esta vez un travelling de izquierda a derecha se desplaza por el Parque de María Luisa de Sevilla, dando a ver una tupida arboleda y la luz del sol que se cuela entre los troncos y las copas. Ahora es la voz de Benito Moreno, en “Primavera”, la que introduce al espectador en el tiempo (cronológico y político) del relato: “Aves y flores a tu lado anidarán / Y un mar de espumas y de sol te alumbrarán / La caracola de tu pecho cantará / Y el verde amor que hay en tu yerto reirá / Porque te espera, la primavera / Porque te espera, la primavera”. El espacio de la representación, Sevilla, es evocado a partir de un conjunto de figuras literarias que remiten a la primavera, pero, sobre todo, aquí lo relevante es la enunciación (y la anunciación) del futuro. Estos dos films y los subsiguientes serán diferentes modos de nombrar, citando el primer disco de Lole y Manuel, ese “nuevo día”.

Manuela como clave estética de la transición

Hemos ya sostenido que Manuela es un auténtico programa estético del cine de García-Pelayo y, es preciso adelantar en esta instancia, que su potencia estético-musical funciona como caja de resonancia del tiempo político de la transición: el film se rueda durante la primavera de 1975 y se estrena en 1976, cuando ya había acaecido la muerte de Franco. El futuro enunciado y anunciado en la secuencia de créditos, se descubre como un manifiesto de esperanza y de vida. Esto es indicado por la evolución directa entre la canción de Triana y el tema de Lole y Manuel “Todo es de color” (también se incluirá en Manuela una versión de Triana), mientras continúan los planos aéreos sobre Lebrija. Este movimiento demuestra la enorme extensión rural, el bucolismo y la calidez del sol de la mañana, así como las líneas que dibujan las azoteas del pueblo sevillano. La secuencia de créditos funciona como premisa de la condensación entre imagen y sonido tan fuertemente presente que utiliza el film para erigir su clima dramático; naturaleza y música flamenca, mancomunadamente, retratarán los devenires amorosos y pasionales de los personajes.

Posteriormente, se desarrolla el fatal desenlace del Jarapo (padre de la protagonista, interpretado por Luis Barbóo) en manos de Don Angosto Cortés de la Fuente, un poderoso terrateniente que buscaba la oportunidad de deshacerse del cazador. A través de un contrapunto narrativo entre la misa en homenaje al asesino y la propia imagen del homicidio, el relato continúa demostrando la fuerza dramática de su banda sonora, esta vez adentrándose en el pueblo y con la joven Manuela (la bailaora Carmen Albéniz, en un intencional salto de raccord que elude a Charo López) en acción. Frente a la mirada impávida de los deudos masculinos que acompañan el féretro del latifundista, Manuela despliega su aflicción y venganza ante el asesino de su padre, convirtiendo la tumba que lo espera en un tablao flamenco. Al ritmo de la instrumental “Abre la puerta” nuevamente a cargo de Triana, la muchacha despliega su danza con la fuerza de su dolor en cada zapateo acompasado por el set de batería, que explota con las líneas de guitarra eléctrica y empodera el baile de la mujer poseída por la venganza. Es decir, cada estocada instrumental resulta esencial para construir el clima dramático que presenta esta secuencia y que, en términos de su puesta en escena, destaca además por el contraste del vestido rojo de la bailarina en medio de los tonos neutros (blancos, negros) que construyen el luto. Pero la eficacia de este pasaje de Manuela, que antecede el último fragmento de créditos de la película, radica también en que expone una fuerte declaración política para una ópera prima producida durante la transición. Según cuenta García-Pelayo, Javier Panera, comisario de la exposición “El pintor de canciones”, le refirió que esta escena puede leerse como una “clave estética de la transición” (en Piedras y Zylberman 2022).[12] Sin intentar forzar la relevancia histórica de esta película y sus conexiones con la transición, creemos que desde el punto de vista de la articulación cinematográfica y musical es posible evaluar Manuela como un objeto estético-cultural excepcional de este momento histórico. En el baile de Carmen Albéniz, el rojo de su vestido y el mascullado de los tacones al impactar sobre la tumba, dan cuenta de la irreverencia no solo ante la institución eclesiástica, que se reitera en sucesivos momentos del film al exponer la apatía de Manuela por toda acción vinculada con la Iglesia, sino también hacia todo el viejo orden y los poderosos que lo representan.

Por otra parte, los créditos finales utilizan nuevamente la fórmula del empalme musical para concluir de modo apoteósico con el reencuentro entre Manuela y Antoñillo, dando lugar a la posibilidad de que, ahora sí, el amor entre ellos pueda sustanciarse. La mujer se quita el pañuelo negro de la cabeza y libera su cabello, como una forma de suspender el luto, y se funde con su hijastro en un abrazo apasionado. Inmediatamente, un travelling se aleja de ellos con una toma aérea y se sobreimprimen dos frases, a modo brechtiano, que añaden optimismo a lo que acontecerá: “El amor está viniendo” y “Es posible la vida”. Mientras los personajes se unen y se leen estos postulados, irrumpe en la banda sonora el tema “Por primera vez”, interpretado por Lole y Manuel, que refuerza desde la letra (y en la voz de una pareja no solo artística sino amorosa) lo que este encuentro significa especialmente para el muchacho: “por primera vez / me he ‘sentío’ hombre sin saber por qué / seguramente tú tienes la culpa por ser tan mujer”. Si bien retomaremos este análisis más adelante, queda por señalar que a continuación comienza a sonar el pasaje más extático de “Shotin’ up (Subiendo)” (1975), tema instrumental de la banda Goma que, en un continuum melódico que se va retirando, perdura como el abrazo de los personajes. Se trata de canciones simétricas (Nasta, 1991), que abren y cierran de modo significativo la película.[13]

Una vez consumado el matrimonio de Manuela y Antonio (Máximo Valverde) se inicia una escena fundamental en términos dramáticos. Se visualiza un plano general de la choza construida por el hombre para albergar a su familia, rodeado de un campo abierto, soleado y árido, acariciado por el viento que hace flamear la ropa tendida. Mientras Antonio pinta la fachada de la vivienda, la banda sonora se compone de tres líneas distintas: por un lado, el sonido del viento que marca la presencia constante de la naturaleza en este escenario. Por otro, la voz off de Antonio que expresa poéticamente sus sentimientos por Manuela mediante versos, por ejemplo, de canciones de Hilario Camacho —de “Testimonio” (1975): “Ella es mujer fuente, mujer árbol, manantial / Parece una canción cuando se deja reposar”; de “Princesa de cera” (1975): “Mira cómo te abraza la tierra / mira cómo te acaricia el aire”, seguidos de la ya referida “Todo es de color”. Estas palabras enfatizan el vínculo con los elementos de la naturaleza, esta vez en metáforas alusivas a la mujer. Además, postulan una estrategia narrativa a la que recurre García-Pelayo a lo largo del film: retoman o anticipan versos de canciones que se presentan en otros momentos de relevancia dramática, construyendo el relato a partir de una poética peridiegética. Además del citado verso de Triana en los créditos iniciales, las palabras de “Testimonio” cobran posteriormente forma musical cuando se insertan extradiegéticamente en la escena en que, mediante una ocularización interna secundaria, Antoñillo contempla el torso desnudo de Manuela durmiendo. Es decir que, en este caso, se recupera el aspecto poético de estos versos para redirigirlos, desde la mirada de Antonio padre, a la mirada de Antonio hijo.

Para complejizar la apuesta, comienza a sonar la canción “El agua en sus cabellos” (1975, del referido Camacho, sobre un poema de Antonio Machado) y, al igual que ocurre con otros temas musicales, la canción se escucha de principio a fin, mientras un plano más cerrado retrata, mediante un travelling, las tareas domésticas que realizan los personajes en el exterior de la vivienda: Antonio emprolija la entrada, el niño Antoñillo juega al lado de su padre y Manuela lava ropa al lado del aljibe. Hacia el final de la escena tiene lugar una de las acciones más emblemáticas respecto de Manuela: a pedido de su marido, la mujer se quita y se coloca el pañuelo de la cabeza, dejando su cabello al descubierto, con cierta timidez, para que el hombre la contemple. Trasponiendo a la acción el sentido literal de la canción, la mujer deja de lavar la ropa para satisfacer el deseo de su marido. En la escena siguiente, y tras haber ingresado a la choza, la pareja tendrá sexo, explicitando así el sentido simbólico de aquel pañuelo que viste y desnuda la sensualidad de Manuela (recordemos que la protagonista se quitará el pañuelo de la cabeza hacia el final, cuando se reencuentre con su hijo, tras la muerte de su marido, ya que este ha devenido su nuevo hombre).[14] Tanto la canción bosquejada en off por Antonio como la canción extradiegética interpretada por Camacho son de tipo expositivo (Nasta, 1991) porque son sugerentes en términos expresivos y sirven para definir aristas del personaje de Manuela. Pero más allá de este rasgo, hay que subrayar que este gesto tan definitorio (la manipulación del pañuelo en la cabeza) es una intervención que el director hace en su puesta en escena, más orientada por la canción de Camacho que por la novela de Halcón.

Sin duda, el vínculo amoroso más importante del film es el de Antoñillo y Manuela, por cuanto será justamente nuestra protagonista la iniciadora, la gestante simbólica de un nuevo hombre para un nuevo tiempo. Como no podía ser de otro modo, García-Pelayo manifiesta su interés narrativo a través de la puesta en escena y del uso de la canción “Un cuento para mi niño” (1975), de Lole y Manuel (otra canción expositiva), para retratar el primer encuentro de los dos personajes. Antonio se acerca con su pequeño hijo al puesto de melones que Manuela atiende junto a su madre. Manuela toma al niño en su regazo por primera vez, mientras su padre se va a trabajar, la cámara efectúa un lento travelling hacia adelante hasta llegar a un plano pecho sostenido, con el que empieza a sonar la guitarra de la introducción de este tema. La secuencia continúa con otra situación de juego con el niño sobre su falda en la mesa, bajo el crepitar frondoso de un árbol al viento, de manera que no solo pone de manifiesto el rol materno que Manuela adopta (el título del tema es más que elocuente) sino que anticipa la fuerza de esta unión: no vemos el proceso de enamoramiento entre Antonio y Manuela, que se da por sentado, sino la construcción de este amor maternal/filial que, posteriormente, mutará sustancialmente. De hecho, en el plano largo de Manuela y el niño, García-Pelayo decide “olvidarse” de Antonio, cerrando el encuadre sobre aquello que verdaderamente le importa.

Una de las principales cuestiones que tracciona la relación entre Manuela y Antoñillo adulto es la preocupación de este por su aparente carencia de virilidad. Atormentado por ello, y a pesar del ánimo verbal propiciado por Manuela, la noche encuentra a la pareja separada por una pared mostrada en riguroso plano cenital; Manuela pasa de la luz de su habitación a la penumbra de la del apesadumbrado muchacho y se mete en su cama para consolarlo, mientras el padre ausente se halla hospitalizado, en sus últimos días de vida. En el momento en que el joven posa su mano en el pecho de la mujer, suenan los primeros arpegios de “Nuevo día”, en versión de Lole y Manuel. Esta canción acción (Nasta, 1991)[15] se torna fundamental en Manuela ya que marca un momento bisagra en la historia relatada: la nueva etapa que se inicia tras el encuentro sexual entre Manuela y Antoñillo, que no plantea una cuestión incestuosa en términos de conflicto dramático sino como un modo pragmático de resolver lo que aqueja al joven. El narrador demuestra claramente su intención a través del montaje directo mediante el cual se introduce la siguiente secuencia: una sucesión de tomas aéreas del amanecer que rodea a la choza, en diferentes paisajes del entorno: los terrenos de secano y de regadío, las sierras, la niebla matinal y las lagunas transponen visualmente lo que la lírica de “Nuevo día” está expresando desde la naturaleza. Retomando a Morillo Castrillón (2017, 232), “en la canción el uso de un vocabulario propio de la naturaleza refuerza la expresión de la inexorabilidad intrínseca al destino humano y que se cierne sobre cualquier albor, como la certeza de que a todo día le sigue la noche”, pero al mismo tiempo establece una nueva dinámica en la relación de los personajes, que implica, en definitiva, el desplazamiento tanto de Antonio como de Ramón. Padre(s) e hijo, entonces, representan respectivamente a la Luna y al Sol que refiere la primera estrofa: “El Sol, joven y fuerte / ha vencido a la luna / que se aleja impotente / del campo de batalla”. La consumación amorosa inaugura una nueva etapa que se consolidará con la muerte de Antonio y Ramón (terrateniente y empleador de la familia, pero eterno enamorado de Manuela) y que permitirá a Antoñillo posicionarse como hombre, siguiendo no solo el propio deseo sino además la última voluntad del difunto.

Por otra parte, la secuencia concluye con el empalme de “Nuevo día” con dos versos en voz off de Antoñillo que anticipan la canción “En el lago”, de Triana: “Has de ser como la mañana / del día que te conocí”. Aquí no solo acentúa lo ya planteado con el tema de Lole y Manuel, sino que además preludia el encauzamiento de Antoñillo en su vida sexual, ya que la canción volverá a sonar después de que Manuela, inmersa en los cultivos de regadío y rodeada de vigorosos aspersores, encuentre al muchacho con otra mujer. Retomando lo planteado respecto a los créditos finales y a la secuencia recién analizada, es posible afirmar que Manuela narra el nacimiento de un nuevo orden, a partir del empoderamiento de Antoñillo y el vínculo con una mujer que hace las veces de madrastra o de amante, sin proponerlo como un conflicto sino como una nueva posibilidad político-cultural. Es decir, el amor que viene y la vida que sí es posible, hubiesen sido impensados en el cine franquista, pero la transición democrática permite también proponer estas otras variantes de la vida y del amor.

De la depuración del estilo hacia la apoteosis de lo colectivo

Concebir la obra de García-Pelayo como una filmografía a contracorriente se justifica también en el pasaje bastante poco habitual que este efectúa desde una ópera prima de formato industrial hacia un cine de bajo presupuesto. Como señalábamos en nuestra hipótesis, luego de una primera etapa aluvional en cuanto a los diversos usos y la cantidad de canciones plasmadas en Manuela, sobreviene una etapa de exploraciones musicales más específicas, asociadas a un cine que acentúa su experimentación moderna en términos estético-narrativos. Mientras la influencia del primer Godard era observable en Vivir en Sevilla y Corridas de alegría, Frente al mar permite vislumbrar algunos diálogos menos explícitos con Bergman, y el acercamiento al realismo de Rocío y José tiene vasos comunicantes con algunas obras de Ford, Rossellini y Renoir.

Si, como demostramos en el apartado previo, el proceso creativo de Manuela estuvo fuertemente asociado, desde sus orígenes, a las canciones preexistentes; Vivir en Sevilla, Frente al mar y Corridas de alegría formulan momentos significativos de su narrativa a partir de la inclusión de canciones muy específicas. García-Pelayo parece entender a la perfección las palabras de Robb Wright cuando señala que “the right song in right place can be an extremely powerful device, which enables a film to effectively build on the work that the song has already done” (2003: 13).

Vivir en Sevilla se caracteriza por el uso de canciones sintéticas porque estas se incluyen en momentos de planos largos o generales sobre Sevilla, con el fin de convocar la atención de los espectadores y vincular la lírica de las piezas musicales con la ciudad. Los temas interpretados por Benito Moreno (“Primavera” y “Huele a paisaje tu pelo”, 1976), están dedicados a connotar la ciudad de Sevilla con los atributos propios de una cierta idealización del eterno femenino.[16] La voz grave de Moreno, acompañada por una guitarra que marca los tiempos fuertes mientras efectúa arpegios, integra una instrumentación propia de los cantautores de los setenta (flauta traversa y violines) con armonizaciones andaluzas arregladas por los músicos del grupo Triana. Similar procedimiento se utiliza en la secuencia de clausura del relato, cuando sobre un plano aéreo de Sevilla (se divisan La Catedral, La Giralda y el Río Guadalquivir) se escuchan los versos de “Paraíso ahora” (1978) de Pablo Guerrero: “Y en la pared escribes tu granada de sueños / tu estallido de nuevos horizontes auroras / Y tu imaginación contra la gris costumbre / pide la vida es nuestra, paraíso ahora”.

García-Pelayo vuelve sobre los artistas que él mismo ha grabado poco tiempo atrás[17] para expresar, como en Manuela, el advenimiento de nuevo tiempo, coligado con la vida, con el paraíso, con la primavera. Aunque Vivir en Sevilla es probablemente la película más explícitamente política del director —una de las líneas dramáticas sigue los entreveros amorosos de un escritor que ha regresado del exilio— la elección de las canciones, en vez de acentuar esta perspectiva, tiende a enunciar una transformación cultural, social y sentimental o, dicho en otros términos, a poetizar el discurrir de la vida cotidiana, de las gentes, las calles, y los rituales urbanos de una ciudad en plena efervescencia. Tanto Guerrero como Moreno contaban para ese momento con temas abiertamente políticos y habían sido víctimas de la censura del franquismo, pero el retrato humano y epocal de García-Pelayo parece querer evitar esa dimensión de la coyuntura en pos de representar una sentimentalidad que es más trascendental. En esta misma dirección deben interpretarse la inclusión de dos temas de cantautores cubanos como Carlos Puebla y Silvio Rodríguez. En el primer caso, el joven Alberto escucha en un tocadiscos la popular “Hasta siempre” (1965), dedicada al Che Guevara, y un letrero en pantalla indica: “Alberto se obstinaba en oír como canción de amor esta canción que no lo era”. En el segundo caso, el personaje de Miguel Ángel escribe una carta de amor y, hacia el final de la misma, incorpora (quizás un indisimulado plagio) parte de la letra de “Te doy una canción” (1975). Nuevamente, el cineasta recurre a dos cantautores muy vinculados con el cancionero político,[18] para orientarlos en una dirección cultural y sentimental.

La reversión del poema de Miguel Hernández “Casi nada”, interpretada por Laventa y con música de José Sánchez es, junto con los temas populares de José El Negro y el bailado por La Farruca,[19] la canción insignia de Frente al mar. Se trata de una película que retrata la vida de seis personas que hacen intercambios de parejas durante su estadía en una casa de Chipiona. Con un formato no muy distinto al de los relatos del Marqués de Sade, las escenas de sexo (más o menos explícito) se intercalan con segmentos en que los personajes filosofan y reflexionan acerca de sus prácticas y sentimientos. El film se interesa por las diferentes formas de la sexualidad y, sobre todo, como ya se había insinuado en Vivir en Sevilla, presta especial atención a los cuerpos. Incluida habitualmente dentro del cine del destape,[20] esta obra tiene la particularidad de incluir desnudos tanto masculinos como femeninos y de no explotar la exhibición de cuerpos de mujeres en el mismo sentido que lo hacía aquel. La articulación entre cuerpos y palabras es el eje fundamental de exploración que solo deja a la canción mencionada (en ritmo de bulería) el espacio para construir la simetría entre la llegada a la casa y el amanecer tras la noche del primer intercambio.

En cambio, en Corridas de alegría se vuelve a un uso intensivo de las canciones con funciones mayormente expositivas y sintéticas a cargo de algunos de los artistas ya consagrados en la filmografía de García-Pelayo como Benito Moreno, Medina Azhara, Laventa y Gualberto, entre otros. Sin embargo, es destacable aquí el modo en que se instrumenta una canción leitmotiv. “Porque la vida es así” (1980), bulería interpretada por Ricardo Yunque,[21] irrumpe en cuatro instancias fundamentales del relato, pero las más importantes son la primera y la última. La primera, es una escena en que el personaje de Miguel Ángel Iglesias rocía con combustible las interiores de un club nocturno para proceder posteriormente a incendiarlo. La canción servirá para instalar a partir de allí el móvil amoroso que explica las acciones del protagonista —se trata de una road-movie por territorio andaluz en busca de una mujer— pero también, de cierto carácter inexorable del paso del tiempo y de lo inefable de la vida (“Porque la vida es así / Yo ando dejando jirones / de las pieles de mi alma / entre las desilusiones”) y de la incomprensión afectiva que propina el ser amado (“Porque la vida es así / a tanto fui renunciado / que he renunciado hasta ti / cuando más te estaba amando / Y tú te figuras que soy muy feliz”). La canción leitmotiv, a la que recurre por única vez en los films de este periodo, tiene la particularidad de brindarle cierta fragilidad y melancolía al derrotero del héroe, algo que está totalmente suprimido de las andanzas, por lo general pícaras, narradas en la película. Podemos hablar también de una canción contrastante, porque su discurso (melódico y literario) se halla totalmente reñido con aquello que se cuenta a través de la puesta en escena visual y los diálogos de los personajes.

Rocío y José es el último largometraje que García-Pelayo realiza durante esta primera etapa de su filmografía.[22] Narra la peregrinación de un conjunto de personajes, principalmente dos hermanos y dos hermanas de diferentes familias pertenecientes a la Hermandad de Triana, desde Sevilla hacia Almonte (Provincia de Huelva), para celebrar la Romería del Rocío. Durante el viaje en carretas, la pareja adolescente y la pareja joven se conocen y se enamoran, demostrando distintas formas del amor romántico que se complementará con un tercero, más adulto y mesurado, y con el amor más sublime, devocional y místico, hacia la Virgen del Rocío. El film está compuesto por veintitrés sevillanas interpretadas por agrupaciones especializadas en este género de la música andaluza como Los Romeros de la Puebla, Los Amigos de Ginés y Los Marismeños. Todas ellas son parte del repertorio rociero conectado con el universo cultural y la liturgia popular de la Virgen del Rocío. El relato cuenta con una estructura circular y repetitiva. Procesiones, bailes, conversaciones y canciones (sobre todo extradiegéticas) ordenan el despliegue de la procesión. La circularidad y la repetición remiten lógicamente a la estructura de un acto ritual que se realiza cada año. Por esta razón, la película se inicia con una voz over (a cargo del propio García-Pelayo) que anuncia el fin de la celebración e inmediatamente surgen los versos de la primera sevillana interpretada por Los Amigos de Gines, “Lloran los pinos del Coto / La vuelta del camino” (1970), la única que se repetirá en el momento en que se clausure la narración, conformando lo que Nasta (1991) denomina “canción de créditos”. La estructura de repetición es parte integral de las sevillanas y la letra de esta canción tiende a reforzar aquello que las imágenes muestran, procedimiento típicamente expositivo que será el principio constructivo de la obra.

Lloran los pinos del Coto, despidiendo a las carretas / Despidiendo a las carretas / Lloran los pinos del Coto / Despidiendo a las carretas / Que ya se van poco a poco / Por el camino de vuelta / Sólo se queda el Palacio / Sólo se queda el camino / Sola la Raya y el Quema / Los carriles con los surcos / Que dejaron las carretas.

Seguramente es la película de este ciclo que se halla más cerca del documental, puesto que el cineasta registra con una cámara de corte observacional escenas en las que priman las coreografías del pueblo, de un colectivo que se moviliza en pos de la fe. Esta idea se refuerza a nivel fotográfico por el carácter pictorialista de las imágenes, producto del encuentro atmosférico entre la luz solar y el polvo que los peregrinantes levantan a su paso. La cámara progresivamente se va topando con los protagonistas, en un estilo que remite al vérité, por el modo en que la ficción irrumpe en un registro vecino a lo factual. Aquí García-Pelayo recupera, esta vez por la vía religiosa, el tópico de la llegada de un nuevo tiempo y de un nuevo mundo, a través de la unión de los personajes con el amor terrenal y con la gracia divina. Es por esto que las diferentes sevillanas que secuencialmente ocupan la serie sonora asocian las cualidades del espacio (la naturaleza), con las propiedades de la divinidad (Dios y la Virgen) y el amor humano. Dos de los temas de Los Romeros de la Puebla que se auricularizan de modo más prolongado apuntan en esta dirección: “Silencio” (1973) – “Los trinos de los jilgueros / anuncian el nuevo día / y entonan con los romeros / un Dios te salve María / Silencio / Alegría alegría / la Virgen bajó del cielo / ‘pa’ salir de romería”– y “Hablando de amor” (1982) –“Dejaron ya de ser niños / Se sienten hombre y mujer / Y están hablando un lenguaje / Que no hace falta aprender / Silencio / Por lo que ustedes más quieran / Guarden silencio por Dios / Que es tiempo de primavera / Y están hablando de amor”.

Con esta película Gonzalo García-Pelayo cierra la primera etapa de su cine, remitiendo a una épica colectiva que en términos de puesta en escena tiene ecos de John Ford, alejándose así tanto de la propia discografía, como del universo de personajes del under sevillano. Se trata de la clausura de un periodo cinematográfico que coincide con la estabilización democrática y el fin de la transición en España. El propio espacio de pertenencia musical y social de la contracultura andaluza se ha modificado drásticamente, dando paso a una etapa caracterizada por la institucionalización de las industrias culturales y la masificación de muchos de los artistas cuyas carreras García-Pelayo había coadyuvado a lanzar.

A modo de cierre

Este ensayo ha intentado echar luz sobre las particularísimas relaciones entre cine y música en la obra realizada durante la transición democrática española por el cineasta y productor musical Gonzalo García-Pelayo. El examen de los cinco largometrajes que componen su filmografía del período 1976-1983 nos ha permitido sugerir que esta obra ha expresado de un modo alternativo y particularmente diferente al cine de su tiempo, las transformaciones sociales, culturales y políticas de la España del postfranquismo. Estas películas han vehiculizado una provocadora resignificación de las narrativas sobre Sevilla y Andalucía, las que estaban estrechamente asociadas en el imaginario colectivo a la España tradicional y conservadora del franquismo. Lo han hecho mediante una sinergia, íntimamente ligada a su época, entre la renovación expresada por el rock andaluz y el nuevo flamenco, y la adopción del paradigma de la modernidad cinematográfica que García-Pelayo supo nacionalizar. Así fue cómo el ámbito contracultural andaluz de la década de los setenta sintonizó, estéticamente, con una forma cinematográfica y musical.

Más allá de la realización de algunos cortometrajes y de trabajos para televisión, Gonzalo García-Pelayo se retiraría del cine (y también, parcialmente, de la producción musical) hasta el año 2012, cuando el redescubrimiento de sus películas (en Piedras y Zylberman, 2022) lo incentivó a regresar al ruedo con Alegrías de Cádiz. Posteriormente siguieron otras ocho películas hasta que en la primavera de 2021 (no podía ser en otra estación) emprendió el descomunal proyecto de filmar diez películas en un año.[23] Estas últimas películas fueron exhibidas la segunda mitad de 2022 en la Cineteca de Madrid y en el Museo Reina Sofía como parte de una iniciativa del festival Documenta Madrid. Habrá que ver si este nuevo envión será suficiente para desplazar un poco más su obra desde la periferia hacia el centro de la historiografía del cine español.

Bibliografía

- Aguilar García, José Antonio. 2012. Las estrellas del destape y la Transición. El cine español se desnuda. Madrid: T&B Editores.

- Calvet, Louis Jean, and Jean Claude Klein. 1987. “Chanson et cinéma.”

- Chartier, Roger, and Carlos A. Scolari. 2019.

- Cobo Guzmán, Eugenio. 2013.

- Costa, Jordi. 2018.

- Crespo, Alfonso, and Francisco Algarín Navarro. 2012. “Especial Gonzalo García-Pelayo.”

- Cruz, José Manuel. 2022.

- García-Pelayo, Iván, and Gonzalo García-Pelayo. 2003.

- García-Pelayo, Javier. 2021.

- Labrador Méndez, Germán. 2017.

- Lapuente, José Luis. 2020.

- Morillo Castrillón, Oliva. 2016. “La memoria colectiva de la música. Una aproximación a la sentimentalidad política de finales de la dictadura en España.”

- Nasta, Dominique. 1991.

- Pérez Perucha, Julio, ed. 1997).

- Pérez Perucha, Julio. 1979. “

- Pérez Rubio, Pablo, and Javier Hernández Ruiz. 2005. “Esperanzas, compromisos y desencantos. El cine durante la transición española (1973-1983)”. In Castro de Paz, José Luis, Julio Pérez Perucha, and Santos Zunzunegui (Dirs.).

- Piedras, Pablo, and Dana Zylberman. 2022. “Entrevista a Gonzalo García-Pelayo.” Inédita. Realizada a través de la plataforma Zoom el 11 de noviembre.

- Steingress, Gehard. 2004. “La hibridación transcultural como clave de la formación del Nuevo Flamenco. Aspectos históricosociológicos, analíticos y comparativos.”

- Utrera Macías, Rafael. 2005.

- Utrera Macías, Rafael. 2007. “El cine de la nacionalidad andaluza. La búsqueda de una compleja identidad”. In Nancy Berthier y Jean-Claude Seguin, Eds.

- Wright, Robb. 2003. “Score vs. Song: Art, Commerce, and the H Factor in Film and Television music”. In Ian Inglis, Ed.

[1] Véase la reflexión a dos voces de Roger Chartier y Carlos A. Scolari (2019) sobre esta problemática que atraviesa diversos campos de la producción de conocimiento contemporánea.

[2] Sin embargo, debe consignarse que estas películas en su día tuvieron una interesada recepción de la crítica local andaluza en publicaciones como El Correo de Andalucía, Tierras del Sur, Enciclopedia de Andalucía y Nueva Andalucía. A nivel académico, solo la historiografía de corte regional da cuenta de la producción de Gonzalo García-Pelayo a partir de la década de los noventa en publicaciones como Antología crítica del Cine español (1997) y Las rutas del cine en Andalucía (2005). Sin embargo, debe decirse que este reconocimiento está vinculado casi exclusivamente a su ópera prima y única película industrial Manuela (1976), protagonizada por Charo López y Fernando Rey. Incluso libros muy específicos dedicados a estudiar el flamenco en el cine publicados recientemente apenas dan cuenta de la obra de este realizador (véase Cobo Guzmán 2013).

[3] Los críticos españoles Fernando Ganzo, Álvaro Arroba y Gonzalo de Lucas se encontraron con las películas de García-Pelayo hacia el año 2009 y la impresión que les produjo este descubrimiento los movió a conocer al director en julio de 2012, quien se hallaba en una suerte de ostracismo cinematográfico para aquella época. Por otra parte, Jordi Costa (2018) explica algunos otros pormenores del retorno al cine de García-Pelayo.

[4] Este texto no tiene una vocación concretamente historiográfica, por lo tanto, en aras de simplificar las nomenclaturas y periodizaciones, utilizaremos el concepto de “transición” para denominar la etapa en la cual se producen las primeras películas de Gonzalo García Pelayo. No obstante, somos conscientes de los diferentes modos de concebir este periodo complejo de la historia política española. Julio Pérez Perucha y Vicente Ponce (1986, 34-45) van a preferir deslindar entre los términos de “postfranquismo” para los años 1974-1976, de “transición democrática” para los años 1977-1982, y de “democracia” para lo que ocurre del año 1983 en adelante.

[5] Dotados de un método matemático, Gonzalo García-Pelayo y un clan familiar ampliado emprenden contra ruletas de Europa y otras latitudes a partir del año 1991. Este raid se narra en diversos libros y películas. Véanse, entre otros: García-Pelayo y García-Pelayo (2003), Lapuente (2020), The Pelayos (Eduard Cortés, 2012) y Breaking Vegas: The roulette assault (The History Channel, 2005).

[6] Véase una cronología completa de la actuación de Gonzalo García-Pelayo en el campo de la música en Lapuente (2019).

[7] Manuela registró la cantidad de 1.220.766 espectadores, Frente al mar, 265.709; Vivir en Sevilla, 10.872; Corridas de alegría, 41.696; y Rocío y José, 46.095 (en Cruz 2022, 17-18). La recepción crítica y académica del cine de Gonzalo García-Pelayo ha sido abordada por Rafael Utrera Macías (2012). Utrera Macías menciona el texto de Julio Pérez Perucha (1979) en la revista Contracampo sobre Vivir en Sevilla, como una de las pocas excepciones respecto de la atención de la crítica académica a la obra del realizador que nos compete.

[8] Los terrenos del rock andaluz y del nuevo flamenco se hallaban muy compenetrados en aquella época como parte de un campo musical underground en plena efervescencia (volveremos sobre este punto). Como un ejemplo asociado a la trayectoria de García-Pelayo hay que recordar que Manuel Molina (guitarrista y compositor de Lole y Manuel) había sido integrante del pionero grupo Smash entre 1968 y 1973.

[9] Véase el especial sobre García-Pelayo publicado en la revista Lumière (Alfonso Crespo y Francisco Algarín Navarro, 2012).

[10] Gonzalo García-Pelayo contó con la colaboración de su hermano Javier, manager y organizador de eventos musicales, para expandir y ampliar la circulación nacional de grupos como Smash, Triana y Goma. Un relato cargado de información y de sentido del humor respecto del underground y la movida musical sevillanos del período puede encontrarse en sus memorias (García-Pelayo, 2021).

[11] Son muchos los artistas e intelectuales que subrayan, al menos en lo referido al ámbito musical, el influjo que tuvieron las bases estadounidenses de Rota y Morón de la Frontera, para que una serie de discos proveniente de la psicodelia californiana fuesen rápidamente absorbidos por los jóvenes sevillanos. Véase, entre otros, Costa (2018).

[12] De acuerdo con el catálogo, la exposición analizaba “las conexiones entre las artes visuales, la escritura y la música popular en España, desde 1948 hasta 1978, poniendo énfasis en los estrechos vínculos que dichas prácticas mantuvieron con los movimientos políticos, sociales y contraculturales que se estaban desarrollando en ese periodo”. Realizada entre el 27 de septiembre y el 11 de noviembre de 2018 en el Centro Cultural de la Villa (Madrid), esta exposición dedicaba íntegramente una sala a la escena en cuestión. Disponible en: https://www.teatrofernangomez.es/actividades/exposicion-el-pintor-de-canciones. Acceso: 8 de diciembre de 2022.

[13] Vale recordar que la frase “Todo es de color”, reforzando el simetrismo con el tema musical y el cumplimiento de un ciclo, será la que se visualice como último sintagma de la película una vez finalizados los créditos de clausura.

[14] El contraste con esta escena se acentúa en el cambio de color del lienzo (la candidez del blanco en el flamante matrimonio con Antonio / el luto del negro tras su muerte) y se trata, en el desenlace, de un desprendimiento que posibilita una nueva vida, tal como explicitan los mencionados subtítulos.

[15] En línea con Nasta (1991), consideramos que es una canción acción porque se encuentra condicionada diegéticamente y la película no podría funcionar (o no funcionaría de la misma manera) sin ella.

[16] “Huele a paisaje tu pelo / Huelo tu pelo y me duele / Ese olor de árbol y suelo / La vida y muerte me duele”.

[17] El sello Gong edita “Romance del Lute y otras canciones” (1975) y “Ellos y ellos y ellos y … ella” (1976) de Benito Moreno, y “Porque amamos el fuego” (1976) de Pablo Guerrero.

[18] El sello Gong editó en 1977 los singles “Si no fuera por Emiliana” y “Soy del pueblo” de Carlos Puebla y el LP de Silvio Rodríguez “Te doy una canción” en 1975.

[19] El tablado flamenco es una escena recurrente en el corpus de films que abordamos. Si bien no es objeto de este ensayo el análisis del baile, vale decir que el cineasta usa un escenario emblemático del universo andaluz, quitándole todos los elementos pintorescos y espectaculares propios del cine del período clásico-industrial. Hemos señalado ya la función de alegoría política del baile en el cementerio-tablado de Manuela. En Vivir en Sevilla hay dos escenas en tablados. La más importante es la protagonizada por Farruco, después de cuyo baile la película ingresa en una suerte de intervalo reflexivo. En Corridas de alegría, el tablado es el espacio de un principio de orgía, que recuerda la famosa escena de Ese oscuro objeto de deseo (Luis Buñuel, 1977).

[20] Se llamó “cine del destape” a un conjunto de películas españolas realizadas tras la muerte de Franco, entre los años 1975 y 1983, cuyo denominador común era la mostración de la sexualidad, la desnudez y el erotismo en producciones que, por lo general, eran de bajo presupuesto. Véase Aguilar García (2012).

[21] Hay que destacar que también de modo inédito en el cine de García-Pelayo, aquí Ricardo Yunque interpreta diegéticamente la canción, en una escena en la que se reconstruye una peña flamenca en la que participan los protagonistas. La potencia de registro documental de este ciclo de películas rodadas durante la transición permite que se conserven algunas performances históricas de artistas del periodo como las de El Farruco, La Farruca, Carmen Albéniz y, también, la de Ricardo Yunque (de quien existen muy pocos registros disponibles).

[22] Algo más tarde, en el año 1986, el cineasta dirige un mediometraje denominado Tres caminos al Rocío, producido por TVE. Se trata de una versión en que la impronta documental se impone levemente sobre la ficcional, pero en términos musicales la estructura es muy similar a la de Rocío y José.

[23] Lo cumplió. Véase https://seriegongcine.com/gonzalo-garcia-pelayo-culmina-el-ano-de-las-10-mas-1-peliculas/.